学歴:大学(工学部)卒

勤務先:株式会社増田設備設計

- 資格を取得しようと思ったきっかけ

大学卒業後、一般企業に勤めたのち、平成14年から父親の経営する個人事業に加わりました。現在は法人化し、代表を務めています。

建築設備士の資格取得を目指したのは、岐阜県では建築設備士として資格があることで設備設計に関する委託業務をすることができ、仕事の幅が広がると思ったためです。

父もこの資格を持っており、自分にとっても自然な選択肢でした。あまり知られていない資格ではありますが、仕事を進めていく上で必要不可欠なものだと感じ、取得を決意しました。

- 資格取得までの道のり

勉強期間は、まるっと1年間をかけて計画的に取り組みました。

仕事をしながらの学習だったため、平日は毎日4〜5時間を確保するように努めました。業務が夜8時頃までかかる日も多く、そこから深夜1時まで机に向かうことも珍しくありませんでした。

自宅の隣が職場という環境で、通勤時間がかからないことには助けられましたが、もちろん休日もフル活用して勉強を続けました。

仕事と家庭、そして勉強との両立は容易ではなく、まだ小さかった子供との時間も削らざるを得ませんでしたが、「この1年だけは」という思いを理解してくれた家族に今はとても感謝しています。

- 勉強方法

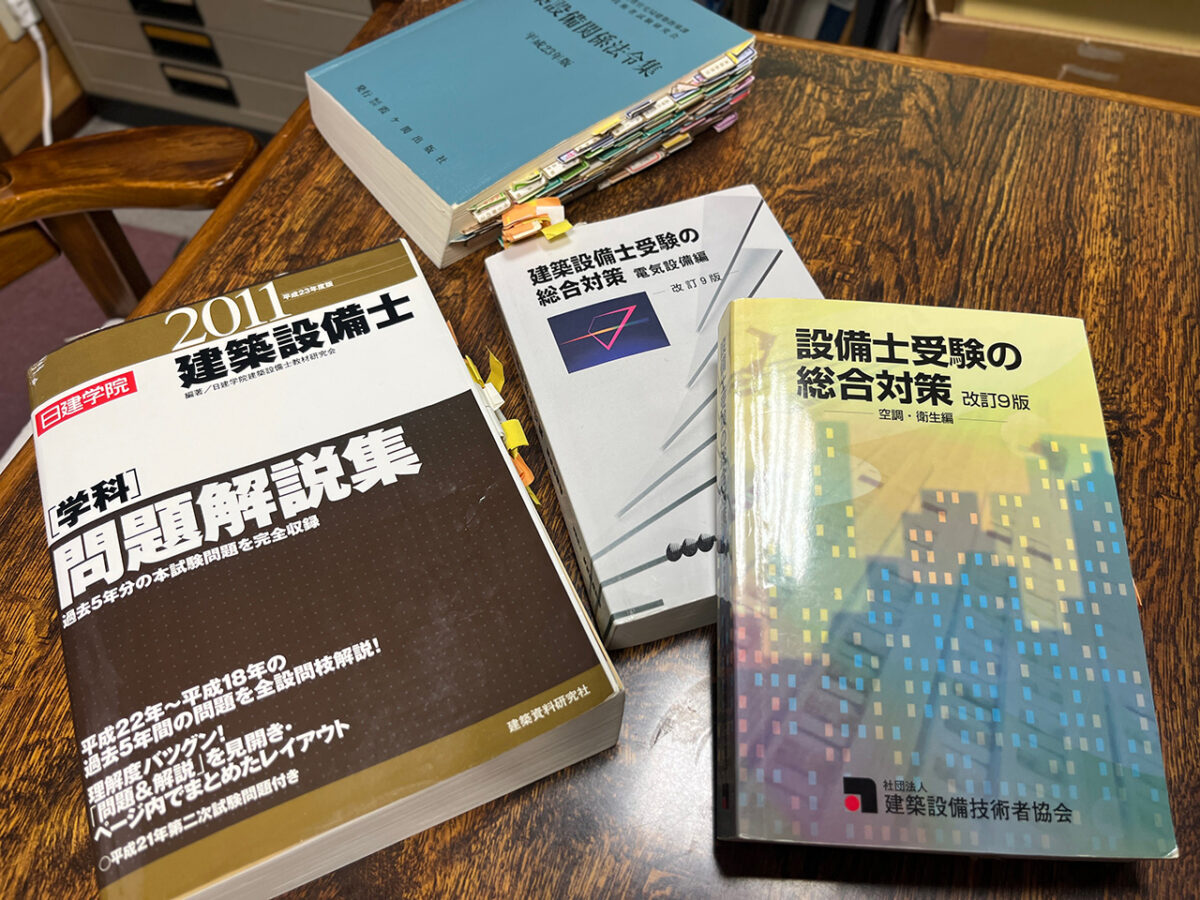

5年分の過去問を徹底的に繰り返す方法で学習を進めました。書店で手に入れた分厚い問題集を活用し、少なくとも3周以上は解き直しました。

ただ解くだけでなく、理解を深めるために、自分なりに要点をまとめたノートを何十冊も作成し、分からない点はじっくり時間をかけて調べ、最初は一問一問丁寧に理解しながら進めていきました。

慣れてきてからは時間を測りながら、正確さとスピードの両方を意識した演習へと移行し自信が持てるまで繰り返し勉強し、試験本番に臨みました。

また、岐阜県建築設備設計事務所協会が主催する講習会や直前模擬試験にも参加。専門家からの要点整理や模擬体験は、実際の試験に向けての大きな支えになりました。

- 資格取得への心構え

1年間の勉強生活でモチベーションを維持できたのは、資格取得後の人生を具体的にイメージできていたからです。一般企業では65歳で定年ですが、私の周りには80歳以上の方もいらっしゃり、本人次第でずっと続けられる仕事です。続けるために必要なのは、やはり資格です。この資格でどんな仕事ができ、どんな責任を担えるか――そうした“資格取得後の自分”をイメージすることで、辛い時期も気持ちを切らさずに続けることができました。

- 資格取得後の変化

行政などの委託業務を行う際、仕事を任された企業(受託者)が責任者(主任技術者)を置く必要があるのですが、資格取得するまでは、その「主任技術者」は父の名前で、私はあくまで「担当者」という立場で仕事をしてきましたが、建築設備士の資格を取得したことで自分の名前を「主任技術者」として業務を行えるようになりました。

自分の描いた図面で工事が行われていく責任とやりがいは、仕事に対するモチベーションを大きく高めてくれたことは間違いありません。今は自分の描いた図面に責任を持ち、設備設計者として自信を持って意見を伝えられるようになったと感じています。

- これから資格を目指す人へのメッセージ

私が受験したのは35歳の時でしたが、若い頃の方が頭も柔軟で吸収も早かったので、できれば30歳前後で挑戦しておけばよかったかなと今では実感しています。

実務経験が要件となる資格ですが、大学卒業後5年程度で計画的に取り組めば、より長く資格を活かせると思います。

建築設備士はまだ世間の認知度が高くはありませんが、建築には欠かせない専門職です。建物に“命を吹き込む”のが設備設計の仕事。完成した建物に自分の手が加わっていると思うと、この上ない達成感と誇りを感じます。

忙しい中での挑戦でしたが、資格取得は自分自身への大きな自信となり、今の仕事に対する原動力にもなっています。